原标题:90后姑娘在上海当护理员,一干就是五年,因为“服务人的工作,是有感情的”

让老年人老有所养、生活幸福、健康长寿是我们的共同愿望。

——习近平

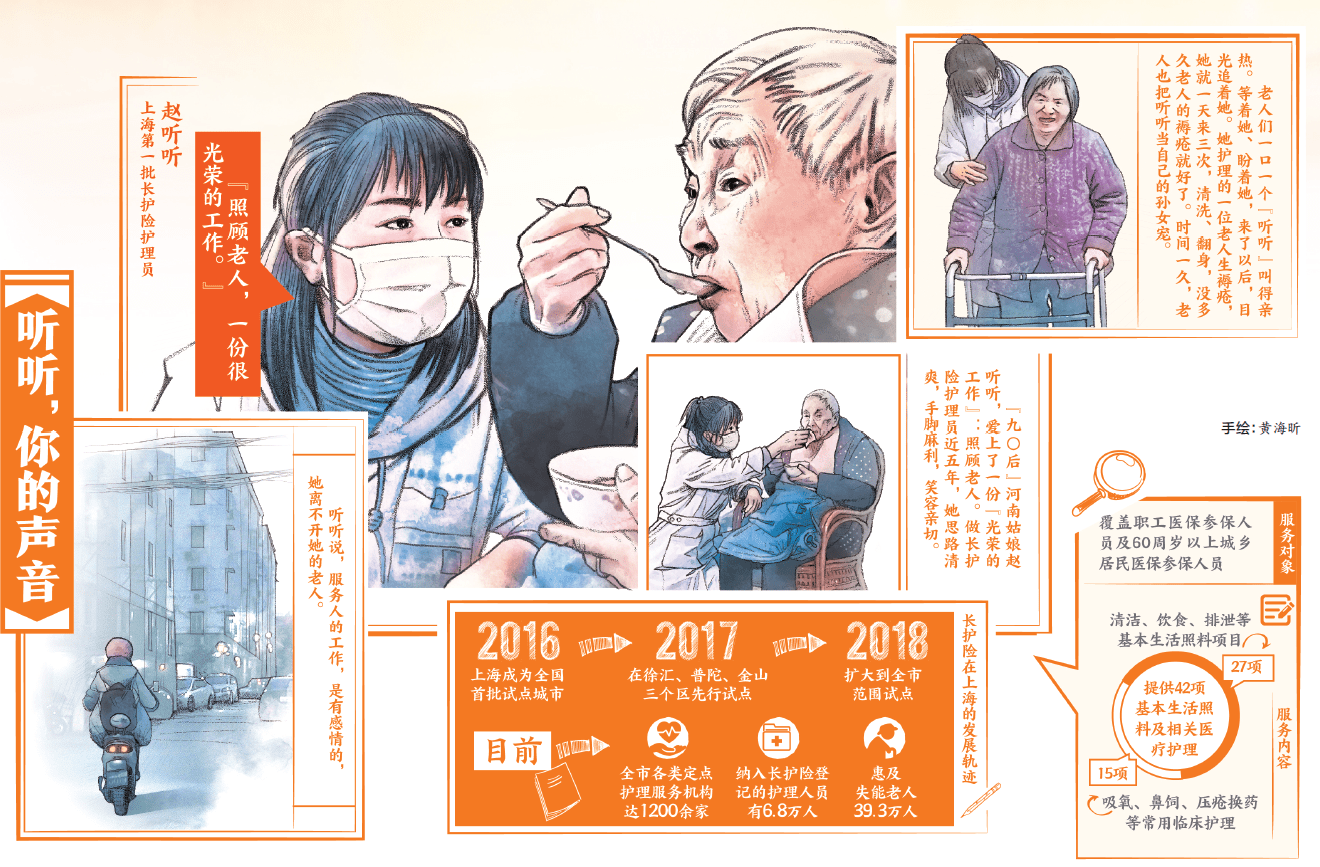

作为保障失能老人基本生活的社会保险制度,长护险被称为社保“第六险”,是老龄化时代一个特殊的缓冲垫。2016年,上海成为全国首批试点城市,2017年在徐汇、普陀、金山三个区先行试点,2018年扩大到全市范围试点。目前,上海纳入长护险登记的护理人员有6.8万人,惠及失能老人39.3万人。

“90后”河南姑娘赵听听,正是这6.8万分之一。

“要看我做起来行不行”

8时,赵听听准时敲开老人家的门。这在某种程度上也是她的“家”:每户人家的鞋柜里都有一双留给她的拖鞋,进门换上拖鞋,她就进入了自己熟悉的小天地。她一边问候老人及其家属,一边麻利地放下背包,开始工作。

5年前,赵听听通过医疗照护证考试,成为上海首批长护险护理员。考证时只是抱着“不怕苦不怕累”心态的她,面对真实生活情境的冲击,又经历了一番心理调适。

赵听听照护的第一位老人因中风而卧病在床。她第一次走进老人房间时,就闻到了一股异味。开窗通风、擦拭身体、协助更衣……她忍着不适做完了一连串工作,转头一看,老人竟然舒服地睡着了。这一幕就此成为她职业认同感的来源。

“这么年轻,能做好吗?”面对老人和家属的质疑,她的回应是“不要看我年轻,看我做起来行不行”。

事实上,年轻人做护理员自有独特优势。赵听听做事细致、头脑灵活,擅长人际沟通。她服务的老人情况不同,轻度、中度失能者还能与人交流,大部分重度失能者已经无法开口说话。好在没过多久,她便与这些老人达成了某种默契。注意到一点动静、一次点头、一个眼神,她就能明白老人的想法。

按照规定,每位服务对象每次服务时长是一小时。但她总是“超时”。压疮是卧床病人常见的并发症。为了让吴老伯尽快摆脱压疮之苦,她不仅在规定时间内为他做好创口处理工作,还特意调班跑去医院求医买药。给年逾百岁的梅老太换完纸尿裤、擦完身体以后,赵听听轻柔地为她抹上身体乳。她解释说,这不单是追求“精致”,而是因为老人皮肤容易皴裂,涂乳液是必要的护理流程。

“她心里有老人”

对赵听听而言,老人的家更多是自己心理意义上的“家”。这些老人是自己的服务对象,是爷爷奶奶般的长辈,更是需要呵护的“老小孩”。就像母亲离不开孩子,她也离不开老人,“要是我走了,我的老人谁来照顾?”

今年上海疫情期间,长护险护理机构均暂停非紧急必要的服务。在这之前,她长时间与老人分开还是在2020年的春节。

赵听听当时服务的一位徐阿婆得知她要回老家过年,便主动提出教她做上海点心,让她回去给父母露一手。没想到,她刚到家,就因为疫情被封在了村子里。与此同时,徐阿婆的健康状况急转直下,与赵听听通话时忍不住哭了,却仍在安慰她:“我没事,你安心陪爸妈。”

十多天后,当赵听听终于坐上返沪的车时,突然接到徐阿婆儿子的短信:我妈妈安静地走了。她没想到,这一别,竟成永诀。

此后两年春节,赵听听都没有回老家,而是选择陪着老人留沪过年。这样一来,老人高兴,她也更踏实了。

在朝夕相处中,年轻的护理员和老人之间建立起深厚的情感纽带。家住宝山长征新村的张阿婆是赵听听刚入行不久就开始服务的老人。当时张阿婆已经患上阿尔茨海默病,非常排斥陌生人。她从整理床铺等非接触性服务做起,等张阿婆适应了,再进行擦浴、更衣和喂食。时间一久,老人不再抵触,每天到点就开始张望她的身影。

替张阿婆收拾完,她又赶往虞阿婆家。看着细心为老人洗头的赵听听,虞阿婆的老伴忍不住感慨,“她心里有老人,忘记不掉老人”。

就像赵听听说的,服务人的工作,是有感情的。

完全满足老人照料需求

这一年来,孙老伯、张阿婆和梅老太相继去世。连同他们在内,赵听听从业以来共照护过40多位老人,其中半数的人已经离世。

长护险这份工作,很大一部分是护送老人走完最后一程。根据中国社科院政策研究中心的调查数据,中国老人失能的平均年龄是79岁,从失能到去世的平均时间是88个月。老人的过世,是长护险护理员不得不面对的事。

赵听听服务的第一位老人是2019年在医院去世的。就在噩耗传来的前几天,老人还打电话叮嘱她,“等我出院了,你一定要来看我”。当时她得知老人洗澡用的拖鞋坏了,还特地去买了一双底部防滑的红色拖鞋。后来,这双拖鞋没送出去,一直放在赵听听家。

从这位老人到徐阿婆,再到张阿婆和梅老太,无论经历多少次离别,赵听听都难以接受。她说,失去的就永远不会回来了。但是,一次次离别后,她更加明了“向前看”的含义。

目睹张阿婆去世时,赵听听一时情绪崩溃,但她又猛然想到,下一个老人还在家里等着自己。于是她强迫自己平静下来,去洗了一把脸,然后骑着电瓶车赶往下一家。在整个服务过程中,她强忍着悲痛,不让老人发现异常。因为她知道,老人最忌讳的就是听到同龄人去世的消息。坚持服务完最后一位老人,下班回到家里,她才放任自己哭了出来。

正因生之可贵,赵听听们才要努力帮助“下一个老人”在有生之年活得更加体面、更有尊严。国家卫健委老龄健康司数据显示,2021年我国失能失智人数约为4500万。郑州大学政治与公共管理学院讲师陈宁在研究中指出,随着老龄化、高龄化趋势的加剧以及社会、经济和家庭结构的变迁,我国众多失能老人因缺乏充足照料,陷入“照料贫困”。具体来说,大部分失能老人的照料服务停留在“获得”的层面,离“完全满足”还有一定的差距。

怎样完全满足失能老人的照料需求?家庭是最重要的支撑。与此同时,加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系,逐步构建适应时代发展需要的应对人口老龄化的体制机制,也能让老年人老有所养、生活幸福、健康长寿。

说到底,帮助每个人有尊严地老去,是家事,也是国事。我国老年人口数量多,老龄化速度快,应对人口老龄化任务重。只有积极回应老年人的“急难愁盼”,着力构建老年友好型社会,才能妥善解决人口老龄化带来的社会问题,绘就一幅颐养天年的美好画卷。

因此,当儿子问赵听听“妈妈你是做什么工作的”时,她回答道:“妈妈做的是一份照顾老人的、很光荣的工作。”

【专家点评】

有爱心有责任有情怀 让老人生活更有尊严

“服务人的工作,是有感情的。”“90后”河南姑娘赵听听的故事让我们了解了长期护理保险护理员这一光荣、温暖的工作,也让我们近距离了解长期护理保险这一聚焦老年人护理需求的“第六险”。习近平总书记强调:“让老年人老有所养、生活幸福、健康长寿是我们的共同愿望。”长期护理保险的试点和推进无疑承担了总书记的殷殷嘱托,更为“一人失能,全家失衡”的众多困难家庭带来了阳光和希望。

上海是我国首批试点长期护理保险的15个城市之一,近年来上海积极开展长期护理保险制度试点,在制度框架、政策标准、运行机制、管理办法等方面进行了系统探索,取得显著成效。在服务供给方面,涌现出一批像赵听听一样有爱心、有责任、有情怀的年轻护理员。目前,全市各类定点护理服务机构达1200余家,纳入长护险登记的护理人员有6.8万人,已经惠及失能老人39.3万人,正是他们的辛勤工作,让许多失能失智老人生活得更有尊严。

习近平总书记指出:“要完善社会保障管理体系和服务网络,在提高管理精细化程度和服务水平上下更大功夫,提升社会保障治理效能。”长期护理保险服务队伍的建设和专业化、高水平护理人员的培育正是提升长护险服务水平的必由之路。“民之所忧,我必念之,民之所盼,我必行之。”稳步建立中国特色长期护理保险制度是关乎民生保障的大问题。期待未来上海在培育专业队伍、强化服务供给方面下更大功夫,为稳步建立具有中国特色长期护理保险制度贡献更多上海经验。期待更多像赵听听这样的高水平护理员持续融入这一因奉献而温暖、因光荣而神圣的长期护理保险事业中来。

(中共上海市委党校社会学教研部副教授 贺小林)返回搜狐,查看更多

责任编辑:

网友评论

最新评论